新能源浪潮下國產汽車漆逆襲外資的勝負手竟是它!

導語

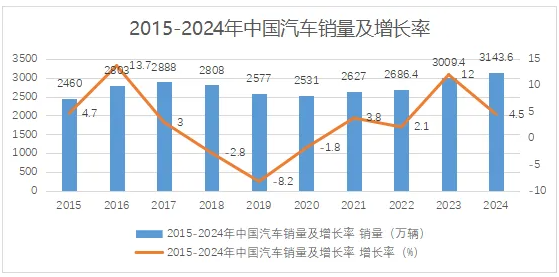

2024年,中國汽車產業交出了一份震撼全球的答卷:汽車產銷量雙雙突破3100萬輛,連續16年穩坐全球第一;新能源汽車銷量占比飆升至40.9%,成為拉動產業升級的核心引擎。在這組亮眼數據的背后,一條隱形的“黃金賽道”——汽車涂料產業,正上演著一場靜默卻深刻的變革:外資品牌壟斷的堅冰逐漸松動,國產品牌以技術創新與市場韌性強勢突圍,一場從“跟跑”到“領跑”的產業逆襲,已悄然進入加速期。

市場格局之變:修補漆戰場上的“國貨逆襲”

中國汽車涂料市場的格局,曾長期被外資品牌主導。在利潤最豐厚、技術壁壘最高的汽車原廠漆領域(覆蓋車身涂裝),巴斯夫、PPG、立邦等外資企業憑借數十年技術積累與先發優勢,仍占據約80%的市場份額,尤其在乘用車車身涂料市場近乎形成壟斷。

但轉折點出現在修補漆市場——這個連接新車銷售與后市場服務的關鍵環節,國產品牌用一場“驚天逆轉”改寫了規則。2024年,中國修補漆市場呈現“5+3+2+1”的全新格局:5家歐美品牌(如PPG、艾仕得)雖保留份額,但3家中國品牌(雅圖高新、東來股份、實創科技)已強勢躋身第一梯隊,與2家日本品牌(立邦、關西)、1家韓國品牌(KCC)形成多元競爭。更值得關注的是,國產品牌不僅全面打入主流車企后市場體系(如與比亞迪、吉利等頭部新能源車企達成合作),更開始在全球市場“開疆拓土”:北美、南美、中東等地的汽車修補店中,“中國制造”的涂料產品正以高性價比與本地化服務搶占份額。

這種逆轉的背后,是國產品牌對市場需求的精準把握:相比外資品牌的“標準化輸出”,中國涂料企業更擅長“快速響應”——從車型迭代周期縮短到區域氣候差異適配,從經銷商網絡下沉到售后技術服務下沉,國產品牌用“接地氣”的策略填補了市場空白。

新能源賽道:國產涂料的“彎道超車”新機遇

如果說修補漆市場的突破是“守正出奇”,那么新能源汽車的爆發,則為國產品牌打開了“換道超車”的黃金窗口。

與傳統燃油車相比,新能源汽車的涂料需求呈現三大顛覆性變化:其一,驗證周期大幅縮短——新能源車企為搶占市場,將涂料驗證周期從傳統的2-3年壓縮至1-2年,給了國產企業“試錯-迭代”的快速成長機會;其二,供應鏈開放度提升——新勢力車企更傾向于與本土供應商合作,對新技術、新工藝的接受度更高;其三,技術需求“推陳出新”——電池、電機、電控的“三電”系統需要專用絕緣阻燃涂料,鋁合金、復合材料等輕量化底材催生新型涂層方案,高飽和度色漆與多色套涂工藝則推動效應顏料升級。

面對這些機遇,國產品牌早已提前布局。雅圖高新IPO募資4.31億元加碼水性汽車漆產能,重點研發新能源“三電”涂料;三棵樹在安徽、上海建設專業汽車涂料生產線,劍指新能源車企核心供應商;東來技術投入4億元建設萬噸水性漆智能工廠,將產能與技術儲備同步提升。這些動作的背后,是中國涂料企業對“技術-市場-產能”三角關系的深度理解:只有掌握核心技術,才能在新能源賽道上掌握話語權。

綠色智造:未來競爭的“底層代碼”

當市場份額爭奪逐漸白熱化,中國汽車涂料產業的競爭維度已悄然升級——從“規模擴張”轉向“綠色技術+智能制造+響應速度”的全維度比拼,而“綠色智造”正成為決定勝負的“底層代碼”。

環保政策的持續收緊是直接推手。2024年,中國汽車修補漆市場中,水性涂料占比已突破60%,20萬噸的總需求中,水性產品成為絕對主流;與此同時,高固含涂料、無溶劑涂料等綠色技術也在加速替代傳統溶劑型產品。更關鍵的是,頭部企業紛紛加碼智能制造:立邦天津基地建成全球最大汽車涂料工廠(年產能13.3萬噸),巴斯夫上海樹脂產能兩年翻倍至1.88萬噸,東來涂料投入4億建設萬噸水性漆智能工廠……他們在這場“綠色智造”的浪潮中,都格外引人注目。

結語:

從外資壟斷到國產品牌在修補漆市場“闖出重圍”,從新能源賽道的“換道超車”到綠色智造的“底層突破”,中國汽車涂料產業的變革,本質上是一場“技術韌性+市場活力+政策引導”共同驅動的產業革命。

來源:涂料在線